前回はこちら

6月1日(日)の朝、中小企業診断士の理論政策更研修を受講しました。中小企業診断士登録後の5年間で5回受講が更新要件とされる法定講習の位置付けですが、コロナ禍特例としてリモート方式が認められて以降現在も主流となり、民間講習実施機関では会場受講より割安の料金が設定されています。中小企業を診断、助言する者が受講する研修として対面で得られる情報が重視されていないようにも感じますが、コスパを鑑みると必然なのでしょう。

診断士協会と民間各社を見比べて今回選んだテーマは生業(なりわい)としての企業経営。中小企業診断士として家業を継いで11年。まさに今、自分が置かれている状況です。今回参加する実践クォリティシステム社は理論研修の民間開放初年度から続くパイオニア。「本職副業」診断士時代に講師を引き受けた「師匠」のアシスタントとしてお手伝いしたこともありましたが、受講生としては2度目の参加です。4時間の研修中にケーススタディを行いますが、今回は「廃業を検討する本屋さん」でした。

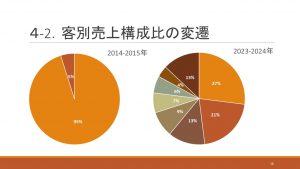

資本主義経済下の企業が成長を目指すのは自明の理、ではありません。当社も元々職人だった父が成り行きで法人化しただけで、従業員分の食い扶持が確保できればそれ以上を望んでいませんでした。教科書的には営利企業として拡大再生産を目指すべきところですが、生物学的には「足るを知る」。規模拡大によるリターンに魅力は感じない一方で一社下請特有のリスクは大きく、特に定期的に発生する「担当者に干される」実態は、酔った父の説教として子供の頃に何度か聞かされました。また、財務的に外部資本も有利子負債もないため、外部から成長圧力を掛けられることもありません。結果的に30年間人数、売上、利益とも成長なし。これはこれで安定した良い経営だったというべきかもしれません。

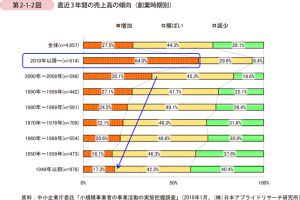

さて、研修ではまず背景知識として2016年小規模企業白書のデータを元に長期的に成長しない小規模企業の存在が提示されました。

生業の心の折れどころ

本書の刊行は私の事業承継2年後、父が危篤になった頃でしょうか。介護休業で家業を手伝うサラリーマン時代から、工事子会社本社担当の親会社の威を借るふるまいは目に余るものがありました。同社は程なくグループ再編により消滅ましたが、そこで建設業法、労働基準法の解釈に関する矛盾が露呈し、これに対する辻褄合わせとして労災保険が下請に転嫁されました。さらに、下請会はその意図を理解し唯々諾々と受け入れつつ、自らも労災保険を納付しないという「大人の対応」をとるとのことでした。これに対しコンプライアンス的面から異を唱えたところ、そのまま売上が半減。下請会による聴聞会が、役員企業の重鎮が並ぶ中で元請部長から「こっちはお前がやめても何の問題もないんだ」という恫喝とともに契約書が放下され、これを拾わされるという「リアル半沢直樹」な事態に直面しました。後に工事発注部署の責任者から「件の子会社上がりが裏で手を回したようだ」と頭を下げられたこともあり、今でこそこれを「脱一社下請に向けて全社一丸となれたきっかけ」という「BtoB生業あるある」として笑い話にできるようになりましたが、当時は母からも「雉も鳴かずば撃たれまい」と下請業者としての身分不相応を責められました。これに対して私も「本当にそう思うなら株主総会を開いて取締役を解任すればいい。二度と敷居はまたがないから好きにすればいい!」といった親子喧嘩を続けていました。

2024年末全社会議資料から 生業の経営革新には負のエネルギーも必要?

さて、Web理論研修では、事例としてアルバイト先だった書店を継いだ店主のインタビューが流れました。「学校納品など求めに応じて販売チャネルは増えたものの、やはり店舗でお客様に直接届けることにこだわりたい。とはいえ電子書籍化が進むなど需要の先細りは見えており、余力のあるうちに自分で店をたたむことを検討したい」。これは私と異なる「BtoC生業あるある」でしょうが、講師からはグループ課題として売上向上策とともに「続けてもらうための声かけ内容」を問われました。

Web上でグループに分けられた5人は、一期一会の中小企業診断士同士。それぞれ自己紹介を行い課題に取り組みますが、属性としてはやはり大企業勤務のサラリーマンが多く、自分事として考えるのは難しかったように見えました。とはいえ、私一人が熱くなっても初顔の画面越しで通じるはずもありません。差し当たり動機づけのサブ課題「危機意識の喚起」に対し、亡父をイメージして「辞めるとボケる!」と回答しました。

日本企業の勝算

研修では、参考としてデービットアトキンソン氏の政策提言が紹介されました。菅元首相の政策ブレインとしても知られる小西美術工芸社社長にしてエコノミストのイギリス人ですが、日本経済低迷の原因として小規模企業保護の結果としての成長意欲減退を挙げていています。確かに、今回の研修事例である書店や当社も小規模企業として「手の届く範囲で無理ない」経営を続けていますが、現実としてDX化など企業に最低限必要な経営資源は以前とは比較にならないほど増えています。加えて、上記のような脅威を察知したとき回避行動に移せる意思と体力は絶対的に不足しています。中小企業診断士としてはこれを補うために補助金活用!と言いたいところですが、受ける側の本音としては企画立案、計画策定、実施など事業推進に加えて書類の作成管理や資金繰りなど、とにかく手間がかかり面倒です。小規模な補助金で診断士や社労士など職業専門家に頼んでもコスト倒れになりかねず、また専門家としても少額報酬で社内の細部に立ち入るには限度があるでしょう。現在中小企業庁が提示する補助金の多くに有利な「成長枠」が設定されていますが、これらを使える規模を目指す覚悟と体制整備は、相当ハードルが高いと実感しています。なにより、自分の「器」が企業規模に合わせて小さくなり、日々忙殺されて(補助事業のメニューで)やりたいこと自体を思いつかなくなっていきます。

気が付くと、私も家業を承継して11年。サラリーマン時代を知る前職同僚に当社経営を手伝ってもらっていますが、上記白書の例を引くまでもなく、今の自分の動きが都落ちして衰えたように見えていることでしょう。これに対する抜本的な政策も世間の耳目を集めていますが、当事者としてはこれはこれで問題があると感じています。