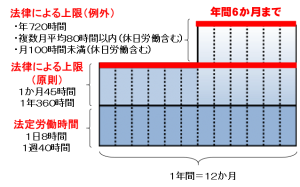

3月31日、現場は全休でした。当社もご多分に漏れず毎年3月下旬は休日返上の年度末進行が続く書き入れ時で、前週までに勤務可能時間を使い切りました。働き方改革に伴う残業時間規制を遵守し残業を月45時間以内に抑えるべく、工事担当者はほぼ全員が振替休日を取得しています。

厚生労働省特設ページより

当社では、これまで現場労務管理は各職長が担っていましたが、実効力はありませんでした。職長は一旦現場に入ると元請の指示に従うこととなりますが、元請は他社従業員である下請の労務管理は行いません。しかも、当社が請け負う弱電工事は新築においては最終工程となるため、全工程の帳尻合わせが押し寄せます。また、公共工事では事前に施工計画書を提出し発注者の承認を受けますが、元請がこれに時間を費すあまり肝心の現場作業期間がほとんどない、という事態もまま生じます。今年も2月末にこれが発生し、他現場を止めて社員総出で完工させたという事態も発生しました。ちなみに、国家資格である施工管理技術検定の論述問題では「安全管理」「品質管理」「工程管理」が出題されますが、下請の働き方改革は採点要素に含まれていないでしょう。

労働時間規制の業種別適用猶予が終了した1年前、当社管理職には労働時間管理が主業務に加わりました。月45時間の規定を厳守させるべく、自社開発の勤怠管理システムに働き方改革支援助成金を利用して追加開発した新機能を利用し、日々各現場の労働時間をチェックします。月内に残業規制を超えそうな職長には早めに声を掛け、遠方や担当者自宅近くの現場で移動時間が削減できる場合、宿泊出張や直行直帰も提案します。それでも厳しい長期大規模現場では、職長交代制を採用した現場もありました。

自社勤怠管理システムの新機能「労務予実管理」

出張手当や宿泊費など工事原価の増額は会社の損益に直結しますが、従業員側から見ると時間外手当の上限規制でもあります。手取り確保策として昨年固定給を昇給し資格手当を拡充しましたが、残業代は「掛け算」。会社から頑張りを止められ、得るべき収入が抑えられた、とも解釈できます。それよりも根本的に、これまで当然にあった労働の裁量権を奪われることになるので、いい気分はしないでしょう。

とはいえ、これまで職人として「休みがないことが腕前の証明」だった時代は終わりました。企業として仕事を請け負う以上、工事担当者も雇用契約に基づき労働時間を区切る必要があります。そのけじめとして、4月から業務用スマートフォンを会社から支給することとしました。これまでは合理性を鑑みBYODにより私用スマートフォンを業務使用していましたが、弊害として社内外から振替休日や夜勤明けにも電話がかかっていました。今後は電源OFFで休みに切り替えられます。

初めての会社携帯は、ユーザーの強い要望でiPhoneに決定

このように、当社では労使とも時間のやり繰りに苦心していますが、これがお客様に通じるかというと、また別問題のようです。(つづく)